再建築不可物件とは、建物を建て替えることのできない物件のことを指し、一般的には買い手のつきにくい物件とも言われています。

この記事では、再構築不可物件の概要やメリット・デメリット、再建築ができない理由などについて解説します。

接道義務を満たしていないが大きな要因ですが、再建築不可の土地は古くから形成された住宅地に 多く、適切な避難路が無かったり、防災上問題がある場合があるので、そういった土地には一定の 規制が付加されます。

建築基準法第43条1項に定められており、建築物の敷地は建築基準法に定めれらた幅員4m以上の 道路に2m以上接しなければいけないのが『接道義務』になります。接道義務で問題になるケースは 主に敷地延長の旗ざお状の土地や不整形地に多く見受けられ、2m以上接していない場合は 接道義務を満たしていません

なぜ再建築できないのか?

接道義務を満たしていないが大きな要因ですが、再建築不可の土地は古くから形成された住宅地に多く、適切な避難路が無かったり、防災上問題がある場合があるので、そういった土地には一定の規制が付加されます。

道路に接していてものの、接している間口が2m以下の場合は、再建築不可となります。

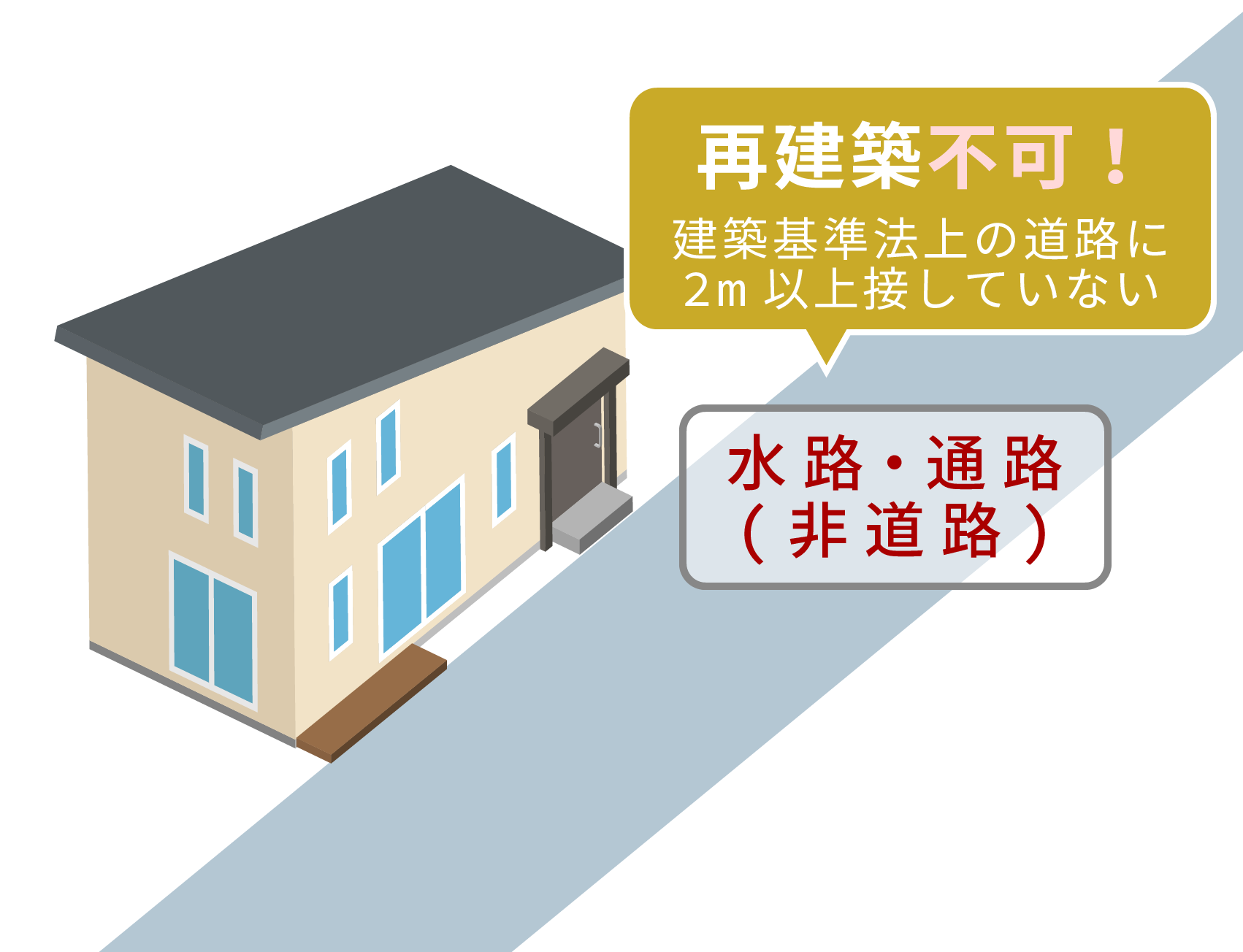

そもそも道路に接していなければ再建築不可となります。土地面積が広くても再建築は出来ません。

間口が充分広くても、接している道が水路や通路のような法定外道路の場合は、再建築が出来ません。

残念ながら、すべての再建築不可物件を、建て替え可能にできるわけではありません。

まず、再建築不可になっている要因を調査、特定し、それに対する打開策を弊社の専門チームが模索します。

近隣周辺の調査や、役所、専門機関等の折衝を重ね、最終的に再建築が可能になるか判断します。

大きな違いは、住宅ローンが利用できるようになります。再建築不可物件は、ほとんどの金融機関が住宅ローンの利用ができないので、売却の際の障壁となることが多く見受けられます。

当然、土地としての資産価値も大きく上がりますので、売却金額も上がることが予想されます。

既存不適格物件とは?

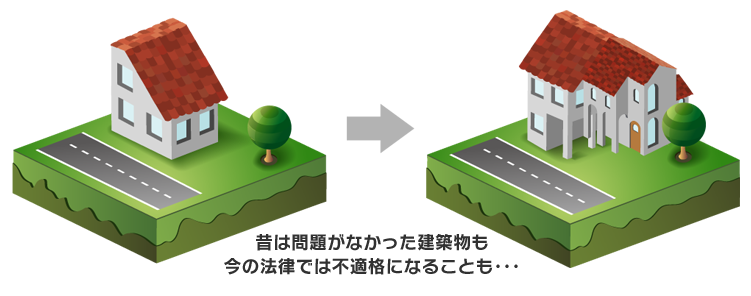

建築時には適法に建てられた建物が、その後法令の改正等によって新しい規定に適合しない建物を示します。

建替えの際は、同じような建物は建築できませんので、現行法に適合した建物に 建替える必要があります。

昭和25年5月に建築基準法が施行されてから、現在まで幾度となく法令が改正されていますが、昭和38年までは容積率等の制限もなく、高さ制限しかありませんでした。昭和56年6月からは建築物の新耐震基準が施行され、平成10年6月には建築物の中間検査・性能規定化などの建築基準法が一部改正され、平成12年6月から実施されています。

増築して違反建築物になってしまった

既存の建物を建て替えると面積が今よりかなり小さくなってしまう

法律が変わって建蔽率・容積率オーバーになってしまった

増売却を検討していたが既存不適格は買取が難しいと言われた

土地面積が10坪前後くらいの狭い土地に、建蔽率・容積率ギリギリに建てられている建物が狭小住宅ですが、既存不適格物件や違反建築物に比べれば、土地建物の売却は難しくありません。

土地面積が40㎡以下の場合、住宅ローンの取り扱いができない金融機関も多いので、その点は注意が必要です。

接道義務とは?

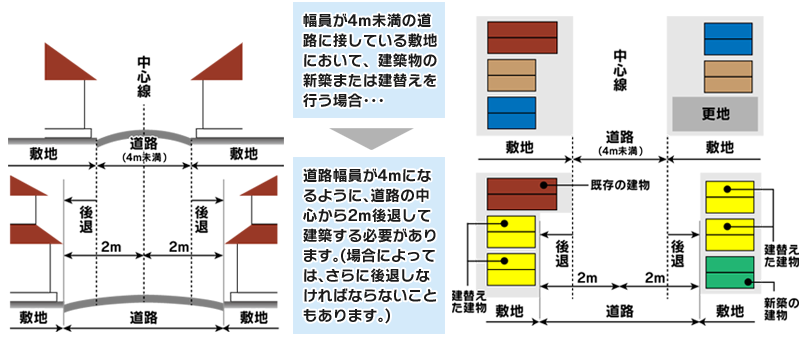

建築基準法第43条1項に定められており、建築物の敷地は建築基準法に定められた幅員4m以上の道路に2m以上接しなければいけないのが『接道義務』になります。

接道義務で問題になるケースは主に敷地延長の旗ざお状の土地や不整形地に多く見受けられ、2m以上接していない場合は 接道義務を満たしていません。

接道義務(違反)とは?

違反といっても何ら罰則等がある訳ではなく、前述の通り建物の再建築が出来ません。ただし、周囲に広い空地があり交通・安全・防火・衛生上、問題ないと認められれば再建築が可能になる場合があります。

例えば下記のような場合は接道義務(違反)となります!!

【暗渠(あんきょ)】

現在は普通に使用されている道路でも、昔は水路だった箇所に蓋をして利用している道を暗渠と言い、見た目は通常の道路と変わらなくても、建築基準法上の道路ではありません。

【囲繞地(いにょうち)・袋地(ふくろち)】

公道にも私道にも接しておらず、他人の敷地を通らなければ自分の敷地に出入りできないような土地を囲繞地と言い、こちらも接道義務違反の土地になります。

再建築不可物件の利点は?

建て替えができない分、相場より安く購入できるので、リフォームやリノベーションを上手く利用することによって、永住性の高い住居にすることも可能です。

最近では若者を中心に、古民家を自分自身でDIYして再生するケースが増えており、今後も再建築不可のような低価格の物件の需要が見込まれます。

再建築不可買取の関連コラム一覧

- 2024年12月16日

- 再建築不可物件の活用方法は意外と多い?建物・土地別に16の方法を紹介

- 2024年10月15日

- 再建築不可物件は柱一本残すと大規模リフォームが可能?リフォーム条件も併せて解説

- 2024年8月10日

- 再建築不可物件を相続・購入した方の後悔事例を紹介!問題解決策も併せて解説

- 2024年5月30日

- 【再建築不可】未接道物件の売却が難しい理由とは?おすすめの売却方法も紹介

- 2024年4月15日

- 再建築不可にも影響する2025年建築基準法改正!おもな変更点と今後を解説

- 2024年3月15日

- 再建築不可物件で増築が難しい理由とは|2025年4月建築基準法改正も要注意!

- 2024年2月18日

- 再建築不可物件の空き家はどうすべき?放置するデメリットと活用法を解説

- 2023年12月21日

- 連棟式建物はなぜ売却が難しい?高く売るためのポイントも解説

- 2023年10月16日

- 再建築不可物件の購入はやめたほうがいいと言われる理由とは?

- 2023年9月15日

- 連棟式建物が再建築不可になる理由とは?再建築可能にする方法を紹介

- 2023年8月23日

- 再建築不可物件に必要なセットバックの手続き、工事の流れとは?接道義務の概要も解説

- 2022年7月15日

- 空き家買取を業者に依頼するメリット|買い取りを断られたときの対処法も解説

- 2023年6月26日

- 再建築不可となる理由とは?再建築不可物件を建築可能にする方法を紹介!

- 2022年6月15日

- 訳アリ物件は専門業者で売却がおすすめ!メリットや選び方も解説

- 2022年5月15日

- 未登記建物を所有・相続するリスクとは?登記の流れや費用も解説

- 2022年4月15日

- 私道に接する土地は再建築不可?要件や注意点を解説

- 2022年3月15日

- 共有私道でも接道義務は満たせる?共有地に接する物件の注意点も解説

- 2022年2月15日

- 再建築不可物件を再建築可能にする抜け道・裏ワザとは?

- 2022年2月5日

- 無道路地でも建て替えは可能?リフォームや売却についても解説

- 2022年1月25日

- 建築基準法における耐震基準とは?新旧の違いや耐震補強についても解説

お問い合わせから引渡しまでの流れ

-

- お電話または問合わせフォームよりお問合わせください。

-

- 再建築可能か不可か調査し、再建築不可であれば、可能に出来るのかも含めて調査致します。

-

- 再建築が可能な場合と再建築不可だった場合での査定額を迅速に提示致します。

-

- 物件の査定額にご納得いただければご契約の流れになります。

-

- 最終残代金をお支払いした後、鍵のお引き渡しになります。

再建築不可買取の関連コラム一覧

お知らせ・ニュース

- 2023年12月24日

- 冬季休業のお知らせ

- 2023年8月1日

- 夏季休業のお知らせ

- 2023年4月21日

- ゴールデンウィーク休業のお知らせ

- 2022年12月13日

- 冬季休業のお知らせ

- 2022年4月18日

- 2022年GW休業のお知らせ

- 2021年4月12日

- 2021年GW休業のお知らせ

- 2021年1月9日

- 新年のご挨拶

- 2020年12月7日

- 冬季休業のお知らせ

- 2020年8月1日

- 夏季休業のお知らせ

- 2020年7月28日

- 新規物件を買取致しました!